|

Inscription à la newsletter

|

|

Tags (4) : actualite mines senegal afrique

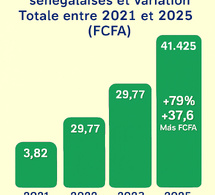

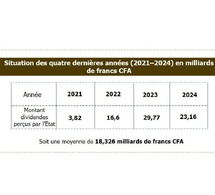

Dividendes miniers au Sénégal : entre mobilisation record et opacité persistante

actualite mines senegal afrique,

dividendes minieres senegal,

energie mines afrique,

etat senegal,

gouvernance extractive,

itie senegal,

mines fiscalite,

mobilisation fiscale,

partenariats publics,

rapport annuel 2025 somisen,

redevabilite publique,

revenus secteur minier,

somisen sa,

souverainete economique,

transparence financiere,

variation dividendes

SOMISEN SA : entre ambitions stratégiques et défis opérationnels

actualite mines senegal afrique,

agenda national transformation,

chaine aurifere,

cobalt,

comptoir or,

controle,

cuivre,

delivrance titres,

dividendes,

lithium,

manganese,

materiaux construction,

mineraux strategiques,

phosphates,

plan strategique developpement 2025 2029,

production engrais,

raffinerie or,

reglementation,

societe mines senegal,

somisen,

souverainete miniere,

titres miniers,

transformation,

transformation locale,

transition energetique,

valorisation

News récentes

Tags

Facebook

Brèves

Derniers tweets

Média d'investigation sur la gouvernance des ressources extractives au Sénégal et en Afrique.

Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1

Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74

Editeur : Equonet Energies - RC : Sn-Dkr-2019-A-10441 / NINEA : 007307748 1V1

Email : contact@energiemineafrique.com / Tel : 77 536 55 74

Ndakhté M Gaye - Journaliste Fondateur Directeur publication

🗞️ Actualités sectorielles

🗞️ Actualités sectorielles